Lange bevor der Begriff „Koexistenz“ in den Diskussionen um Freizeit- und Sportnutzung auftauchte, waren die Wege in den Alpen schlichtweg Lebensadern. Hirten, Bauern, Händler und Reisende nutzten dieselben Pfade – oft bar jeder Markierung und ohne eigentliche Trennung der Nutzungsarten. Diese gemeinsamen Wege waren Ausdruck einer Zeit, in der das Überleben und die soziale Vernetzung im Mittelpunkt standen. Rücksichtnahme war selbstverständlich, da jede Person auf die andere angewiesen war: Ein beschädigter Weg konnte für alle zum Problem werden.

AUFBRUCH DER FREIZEITKULTUR UND ERSTE GESPRÄCHE ÜBER KOEXISTENZ

Mit dem Wandel im 20. Jahrhundert und dem zunehmenden Interesse an Erholung in der Natur änderte sich das Bild. Wandern entwickelte sich zu einer beliebten Freizeitaktivität. Aus reinen Nutzungswegen wurden Orte der Begegnung und Erholung. Gleichzeitig kam es zum ersten Mal zu Spannungen, als neue Akteure mit unterschiedlichen Ansprüchen die Wege betraten:

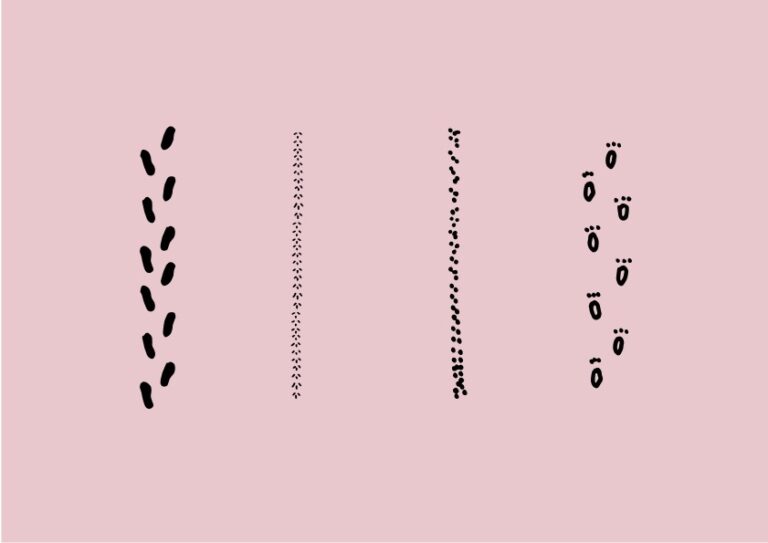

- Wandernde: Suchten nach Ruhe und Naturerlebnis.

- Bergsportler:innen: Nutzten die Wege als Zustiege zu Klettergebieten, Hütten oder Gletschern.

- Mountainbikende: Eröffneten eine ganz neue Dimension der Mobilität und Sportlichkeit, jedoch oft in einem höheren Tempo und mit einer schnittigen Fahrweise.

- Alpwirtschaft und Naturschutz: Sorgten sich um die nachhaltige Nutzung der Wege und die Erhaltung des Naturraums.

- Weitere Wegnutzende: Mit Reiter:innen, Hundehalter:innen oder später auch Trailrunner:innen uvm. gab es ein Vielzahl an neuen Erholungssuchenden auf Wegen.

In den 1980er-Jahren tauchten die ersten Gäste mit ihrem Mountainbikes auf den Wanderwegen auf – ein Phänomen, das neue Diskussionen auf den Alpenpfaden auslöste: Plötzlich standen sich Menschen mit unterschiedlichen Nutzungsgewohnheiten gegenüber. Es wurde deutlich: Es braucht eine Blance.

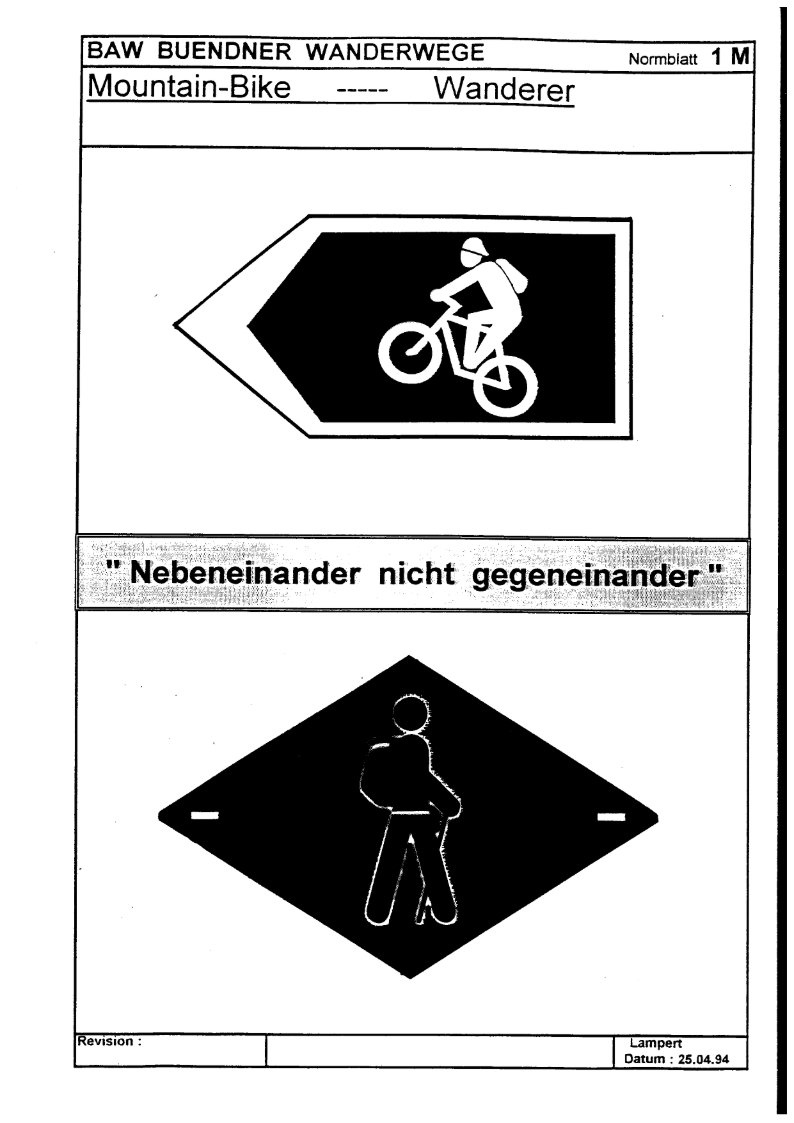

In vielen Regionen wurde sogar diskutiert, ob bestimmte Gruppierungen auf den Wegen untersagt werden sollten. Doch anstelle von Verboten entwickelte sich in Teilen der Schweiz eine Bewegung, die auf den Prinzipien der Koexistenz basierte.

DIE GEBURT MODERNER KOEXISTENZ-KONZEPTE

Bereits in den 1990er Jahren kristallisierten sich erste Ideen heraus, wie Wege von verschiedenen Nutzergruppen gemeinsam und konfliktarm genutzt werden könnten – ohne dass sich eine Gruppe übervorteilt fühlt. Die Schlagworte lauteten Rücksichtnahme, Kommunikation und gemeinschaftliche Verantwortlichkeit. Unterschiedlichste Interessengruppen – von Wandervereinen über lokale Behörden bis hin zu Sportenthusiast:innen – traten in einen Dialog. Ihr Ziel: Der Erhalt der natürlichen Umgebung und ein respektvolles Miteinander auf den Wegen fördern. Dieser kooperative Ansatz markierte den Beginn einer neuen Ära in der Wegemanagementpraxis.

Ein zentraler Punkt dabei war – und ist bis heute –, dass Konflikte auf den Wegen nicht allein mit pauschalen Verboten oder strengen Regulierungen gelöst werden können. Vielmehr musste das Bewusstsein für gemeinsame Verantwortung ja gegenseitige Rücksichtnahme wachsen. Es galt, Räume zu schaffen, in denen unterschiedliche Bedürfnisse – sei es das ruhige Geniessen eines Bergpfads oder das dynamische Entdecken eines technischen Trails – gleichberechtigt nebeneinander bestehen können.

Diese Grundhaltung konkretesierte sich später im Positionspapier „Koexistenz Wandern und Velo/Mountainbike“: 2010 veröffentlichten wichtige Akteure auf nationaler Ebene ihr gemeinsames Verständnis für ein rücksichtsvolles Mit- und Nebeneinander – darunter die Schweizer Wanderwege, Beratungsstelle für Unfallverhütung BFU, Swiss Cycling, SveitsiMobile, der Schweizer Alpen-Club SAC, Seilbahnen Schweiz, Schweiz Tourismus und der Schweizer Tourismus-Verband. Die gemeinsame Nutzung von Wegen ist grundsätzlich erwünscht, unter Beachtung gewisser Regeln:

- Eine gemeinsame Wegenutzung ist oft möglich. Bei unterschiedlicher Nutzung der Infrastruktur ist, wo nötig, eine sinnvolle Entflechtung anzustreben.

- Ziel ist eine ganzheitliche, koordinierte Wegenetzplanung unter Einbindung aller Akteure und berücksichtigung von Raum und Naturschutz.

- Is werden Verhaltensregeln für Personen zu Fuss oder auf dem Mountainbike empfohlen.

In diesem Sinne ist Koexistenz kein abschliessbares Ziel, sondern ein dynamischer Prozess. Er lebt von Zusammenarbeit und gegenseitigem Respekt – auf dem Weg und im übertragenen Sinn.

GRAUBÜNDEN ALS WEGBEREITER IM ZEICHEN DER KOEXISTENZ

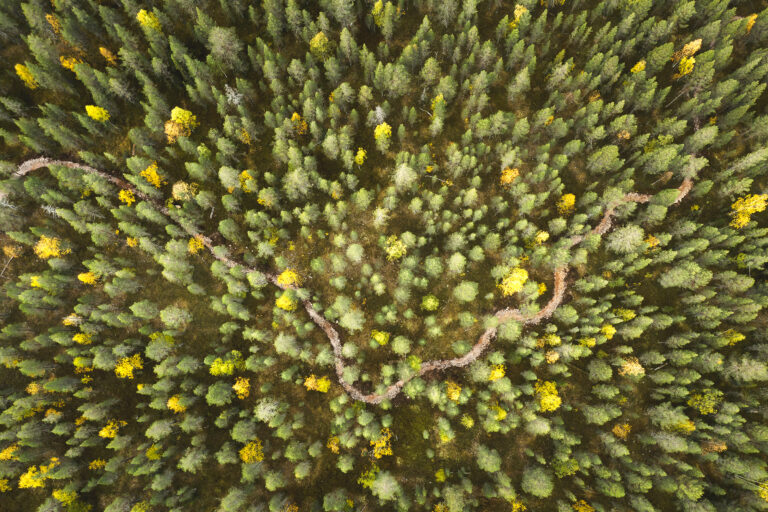

Graubünden, mit seinen beeindruckenden Landschaften und einer tief verwurzelten Bergkultur, entwickelte sich früh zu einem Pionier im Umgang mit der gemeinsamen Nutzung von Wegen. Bereits 1994 wurden im Rahmen des Projekts „Bündner Wege“ erste Ideen formuliert, wie ein respektvolles Miteinander auf Wanderwegen zwischen verschiedenen Nutzergruppen gelingen kann. Der Kanton setzte dabei nicht auf Verbote, sondern auf Dialog – getragen von Rücksichtnahme und der Überzeugung, dass Koexistenz eine Haltung ist.

Mit dem wachsenden Mountainbike-Tourismus ab Ende der 1990er-Jahre nahm auch im Bergkanton das Potential für Nutzungskonflikte zu. Graubünden reagierte 2009 mit dem Modellprojekt graubünden.bike. Ziel war es, den Kanton als führende Bike-Destination Europas zu etablieren – und gleichzeitig das miteinander auf den Wegen fördern.

Die operative Umsetzung lag bei ALLEGRA Sveitsi unter der Leitung von Darco Cazin. Als strategischer Partner koordinierte ALLEGRA Infrastrukturplanung, Stakeholderdialoge, Kommunikationsstrategien und vieles mehr. Bestehende Wege wurden – wo sinnvoll – für Bikes geöffnet, signalisiert, punktuell baulich angepasst oder bei Bedarf entflechtet. Es entstand ein zonenübergreifendes Trailnetz in enger Zusammenarbeit mit Gemeinden, Forst, Tourismus und Landwirtschaft. Qualität, Landschaftserlebnis und Sicherheit standen dabei im Vordergrund.

2017 vertiefte sich das Engagement mit der Fairtrail-Initiative – heute unter der Leitung von ALLEGRA und Koexistenz-Experte Kevin Suhr. Im Fokus stehen seither der Dialog zwischen Nutzenden und die Förderung von gegenseitigem Verständnis – mit Informationskampagnen, Präsenzaktionen und Schulungen für Gästeservices, Verwaltung und Landwirtschaft.

„Die Zukunft gehört den Regionen, die es schaffen, dass unterschiedliche Menschen ihren Platz in der Landschaft finden.“

– Darco Cazin, Gründer ALLEGRA

Begleitend initiierte ALLEGRA die ALLEGRA Academy – ein Schulungsnetzwerk für Fachpersonen aus Bau, Tourismus und Verwaltung. Themen wie nachhaltiger Trailbau, Konfliktmanagement und strategische Planung wurden in Workshops und Beratungen praxisnah vermittelt – unter anderem in Destinationen wie Arosa, Lenzerheide oder dem Engadin.

Mit diesen Massnahmen gilt Graubünden heute als Vorbild: Über 3.000 Kilometer signalisiertes Bike-Wegnetz, zahlreiche Destinationen mit abgestimmtem Angebot und eine messbare Reduktion von Nutzungskonflikten zeugen vom Erfolg. Die gemachten Erfahrungen flossen auch in den nationalen Mountainbike-Kodex von 2022 ein – das sind breit abgestimmte Verhaltensempfehlungen, welche in Graubünden schon seit Jahren praktiziert wurden.

KOEXISTENZ IST KEIN SELBSTLÄUFER

Die Mehrfachnutzung von Wegen ist in der Schweiz nicht immer einfach. Dabei hilft der Erfahrungstransfer aus anderen Regionen, ein kontinuierlicher Austausch, regelmässiges Monitoring mit entsprechenden Anpassungen sowie die richtige Kommunikation. Während Graubünden als Tourismuskanton und Pionier im Bereich der Koexistenz bereits erfolgreich Konzepte wie graubünden.bike ja Fairtrail - etabliert hat, um allen Wegnutzenden ein respektvolles Miteinander zu ermöglichen, zeigen sich in anderen Regionen noch Herausforderungen – insbesondere in Kantonen bei denen das Bedürfnis nach Naherholung und nicht die touristische Wertschöpfung im Vordergrund steht.

Auch auf unterschiedliche gesetzliche Rahmenbedingungen sowie ungleich verteilte Frequenzen auf dem bestehenden Wegnetz Rücksicht muss dabei Rücksicht genommen werden. Dass imatkailuliiketoimintaan diesen Gebieten Koexistenz oft nicht offen praktiziert werden kann, weist teilweise auch auf fehlende Infrastrukturen hin – in vielen Fällen liegt der Grund aber darin, dass sich die entsprechenden Kantone aktuell gerade mit der Thematik auseinandersetzen und deshalb eine Entwicklung erst später sichtbar wird.. Das alles verdeutlicht, dass Koexistenz auf Wegen nicht einfach vorausgesetzt werden kann, sondern eine aktive Planung und regelmässigen Dialog erfordert:.

- Wirkungsvolle Umsetzungen zeigen auch andere Bergkantone: Das Valais setzt seit 2023 erfolgreich auf das Modell Fairtrail. Aufbauend auf den Erfahrungen aus dem Bündnerland wird dort aktiv an einem besserem Zusammenleben aller Nutzergruppen gearbeitet – mit Aufklärung, Dialogformaten und gezielter Streckenführung. Auch in der Zentralschweiz wird von einigen Kantonen 2026 eine spezifisch ausgearbeitete Kampagne unter dem Dach von Fairtrail lanciert.

- In Zürich zeigt die Kampagne „zäme happy“, dass auch kreative Initiativen von privater Seite Wirkung entfalten können – denn der Kanton selbst befindet sich aktuell noch in der Erarbeitung seiner Mountainbike-Strategie.

- In vielen Kantonen im Unterland findet der Mountainbike-Sport zu grossen Teilen in Wäldern statt, deshalb gilt es auch entsprechende Waldgesetze oder -verordnungen zu beachten. Im Kanton Zug wurde als jüngstes Beispiel die Wegnutzung eingeschränkt, entsprechend ist nun eine möglichst attraktive Routen- und Angebotsplanung wichtig. Aus fachlicher Perspektive können Verbote nur gezielt eine Wirkung entfalten, wenn gleichzeitig attraktive Angebote geschaffen werden. Der Kanton Solothurn geht einen anderen Weg – jüngst hat sich der Regierungsrat geäussert, dass der Fahrradverkehr im Solothurner Wald grundsätzlich auf allen Wegen möglich sein soll. Was beide Fälle exemplarisch zeigen: Ohne gezielte Steuerung, Vermittlung und Investition in die Weginfrastruktur kann Koexistenz schnell zur Konfliktzone werden.

FAZIT: KOEXISTENZ ALS LEBENDIGER PROZESS

Die Geschichte der Koexistenz auf den Schweizer Wegen zeigt, dass gemeinsame Nutzung mehr ist als nur eine Floskel. Es ist ein fortwährender Dialog, in dem Tradition auf Innovation trifft. Von den ersten gemeinsamen Pfaden in einer Zeit, in der jeder den gleichen Weg kannte, bis hin zu modernen Konzepten wie Fairtrail in Graubünden – alle Entwicklungen zielen auf ein harmonisches Miteinander ab.

Koexistenz ist kein statischer Zustand, sondern ein Prozess des stetigen Lernens und Anpassens. Jeder Schritt, jede Weganpassung und jede Aufklärungskampagne tragen dazu bei, dass die Schönheit und Vielfalt unserer Landschaften bewahrt werden. Dabei zeigt sich: Wenn Respekt und Partnerschaft die Grundlagen bilden, sind alle Wege offen – für Wandernde, Velo-Sportler:innen, Alpwirtschaften und alle, die die Natur und ihre Geschichten lieben.